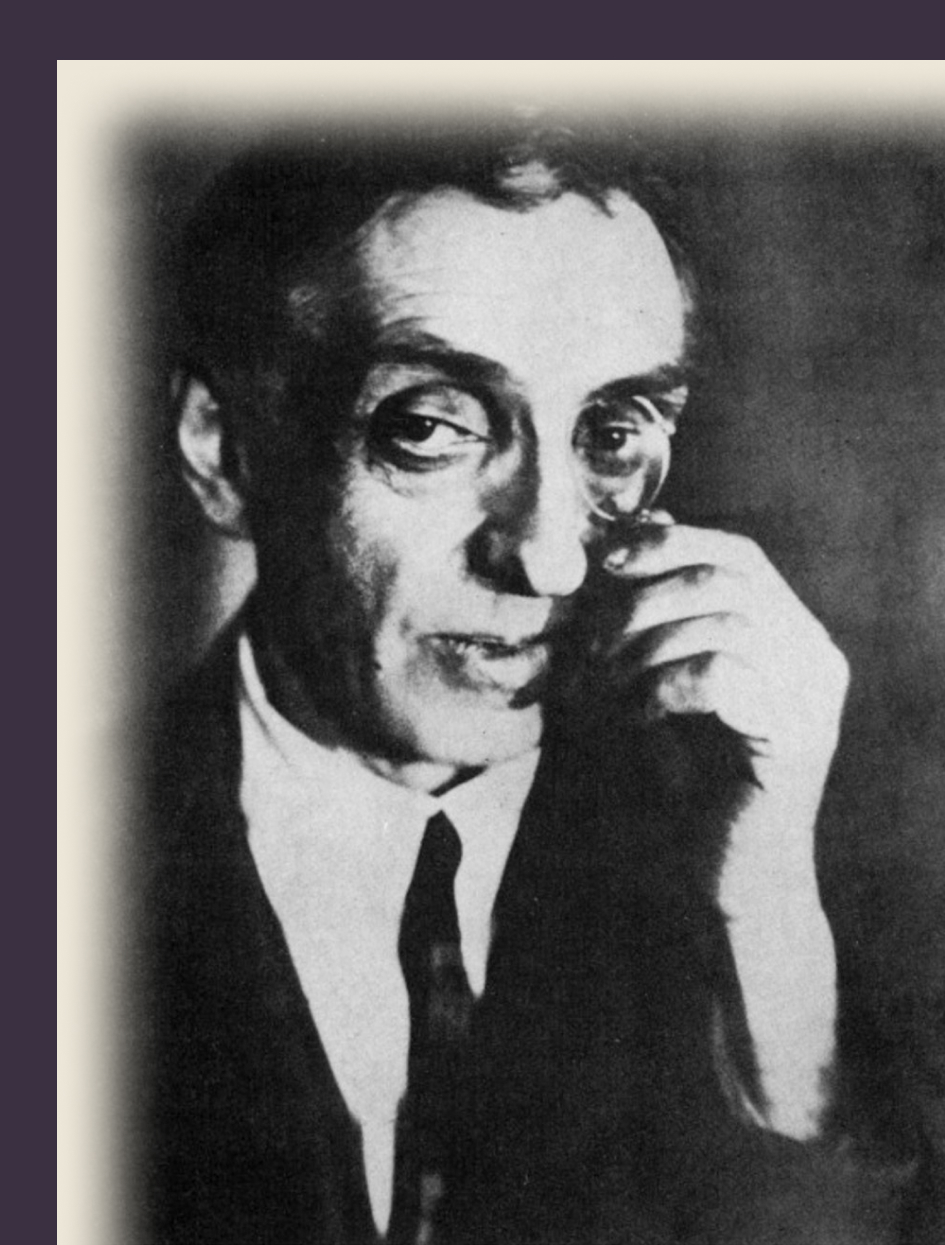

Одно из самых «пробивающих», трогающих, берущих за живое стихотворений Михаила Кузмина. Удивительно, но этот поэтический шедевр совершенно дневникового толка: осень и начало зимы 1920 года были мрачны для поэта, проходили в безденежье и недомогании («Руки мои беспокоят меня ужасно. Боюсь, как бы не отвалились пальцы...»*). Тем не менее культурная работа (стихи, переводы) продолжалась, и культурные ассоциации — картина Василия Сурикова — первое, что пришло в голову при описании собственного убогого быта. Давайте вспомним эту картину.

Главное впечатление от неё — достоинство и сила духа находящихся в заточении и вынужденных претерпевать лишения близких людей (Александра Меншикова и троих его детей, жена к тому времени уже умерла). Единственное их утешение в том, что они вместе и что рядом святая книга. Это настроение переходит и в текст Кузмина, в котором развивается спасительная тема совместности: общего переживания трудностей, общего ожидания («Всякие слухи. Этим Петербург отличается от Москвы. Там живут пришибленно, ни на что не надеясь») и утраты надежды, общей молитвы... («Не мысль, но предчувствие мысли, что вдруг это навсегда, до конца жизни, привела меня в ужас, но Бог, конечно, не допустит».)

Интересно, что стихотворение попало за границу выученным наизусть и было продиктовано Зинаиде Гиппиус и опубликовано ею без имени автора (в качестве такового названы «живые люди в России»). И дело не столько в окололитературных обстоятельствах этой публикации (отношение к Кузмину), сколько в политических мотивах: антибольшевистское стихотворение напечатано от имени оставшихся в России безымянных «живых» («Это их зима, и эти стихи — повесть о них»)**.

Самая светлая — четвёртая строфа стихотворения, она же самая стоическая по настрою, хоть это всего лишь просьба и неизвестно, сбудется ли желаемое. В этой строфе очень продуманный его состав: ни больше, ни меньше. И совершенно понятно, что просьба / молитва о самом внутренне необходимом — это выставленная самому себе (и возлюбленному) планка духовного состояния, которой следует достигнуть, в противном случае можно попрощаться с жизнью.

Стоит заметить, что вера для Кузмина — это всегда что-то интимное, домашнее, её обряды совершаются в интерьерах комнаты и почти никогда — в храме, христианство для него прежде всего любовь. И ангелы, постоянные герои его поэзии, сопровождающие его в радости и в горе, ведут себя вполне по-домашнему, могут и заплакать от бессилия. Но для Кузмина это совершенно непредставимо, возникает жест сопротивления («Нет, только в ссылке, только в ссылке мы...») и преодоления житейских тягот через любовь, когда минутный дом, читай: жизнь оказываются согреты ею на самом краю гибели. И какая потрясающая в этом контексте рифма: любовь — кровь!

Совершенно по-разному воспринимается мотив ссылки в первой и предпоследней строфах. В первой это наказание и едва ли не погибель, в предпоследней — временное состояние, из которого можно вернуться в жизнь с её человеческим теплом и постоянством.

Замечателен и дважды повторённый цвет: розовый у Кузмина — всегда спокойный, живительный («Мягкий розовый воздух, будто ни войны, ни революции нет...», март 1918; «Какая чудесная погода. В сумерках такая синева и розовость, будто весна, Италия и все спокойно. Днём ветер разгонял тучи и были прелестные розово-зелёные куски перламутра».)

Чудо происходит буквально у нас на глазах. Взгляд, опущенный долу, видит сначала треснувшие башмаки, потом поднимается вслед за лучом света к златокованому архангелу и, встретившись внутренним взором с ангелом, в предчувствии возможного падения (читай: утраты надежды), останавливается на родном лице и оживляет его любовью.

*Цитаты из Дневника М. Кузмина ноября 1920 года приводятся по рукописи, которая готовится к выходу в свет.

**Историю этой публикации см.: Морев Г. А. Из комментария к текстам Кузмина. II // НЛО. 1993. № 5. С. 165–167.

И. К.

Декабрь морозит в небе розовом,

Нетопленный мрачнеет дом.

А мы, как Меншиков в Берёзове,

Читаем Библию и ждём.

И ждём чего? самим известно ли?

Какой спасительной руки?

Уж взбухнувшие пальцы треснули

И развалились башмаки.

Никто не говорит о Врангеле,

Тупые протекают дни.

На златокованном Архангеле

Лишь млеют сладостно огни.

Пошли нам крепкое терпение,

И кроткий дух, и лёгкий сон,

И милых книг святое чтение,

И неизменный небосклон!

Но если ангел скорбно склонится,

Заплакав: «Это навсегда!» —

Пусть упадет, как беззаконница,

Меня водившая звезда.

Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,

О, бедная моя любовь.

Струями нежными, не пылкими,

Родная согревает кровь,

Окрашивает щеки розово,

Не холоден минутный дом,

И мы, как Меншиков в Берёзове,

Читаем Библию и ждём.

1920